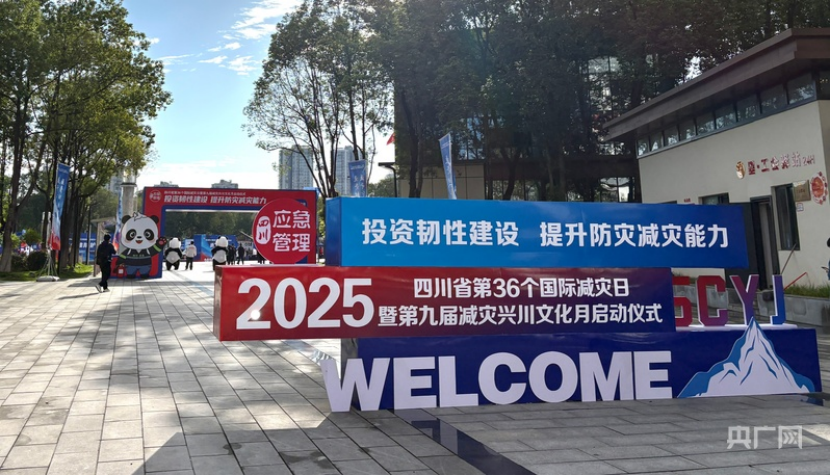

10月13日,四川省第36个国际减灾日暨第九届“减灾兴川文化月”启动仪式在广元举行。

活动现场(央广网见习记者 唐诗敏 摄)

现场设置了12个应急科普互动区,包括实战训练营、“则天智慧·减灾锦囊”趣味答题区、应急救援设备展示区等,内容丰富、形式多样。

市民正在学习操作灭火器(央广网见习记者 唐诗敏 摄)

在“实战训练营”区域,广大群众一遍遍练习逃生结的不同打法,操作灭火器对准模拟火源进行扑救,以及认真识别灾害预警信号图标等应急救援知识。

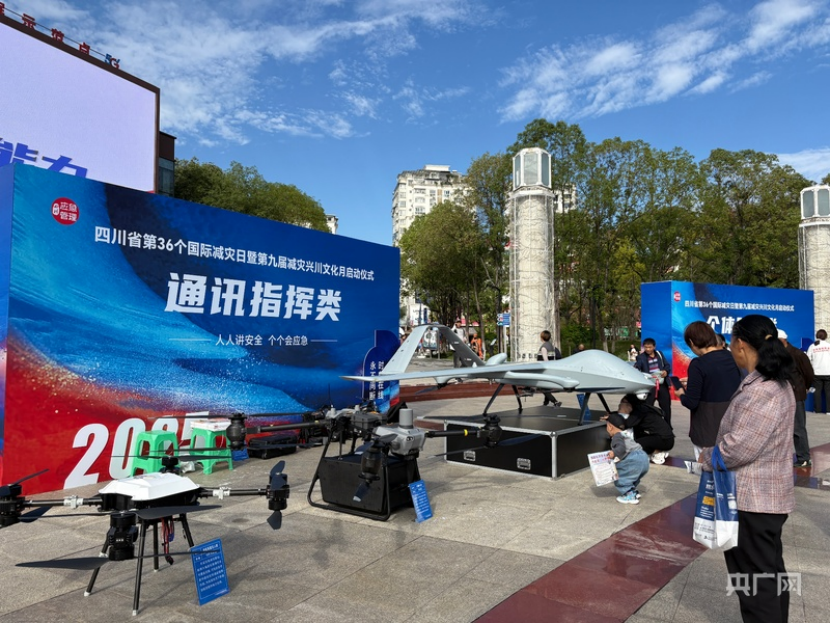

“这款无人机可以在断路、断网、断电的极端场景下,为灾区提供搜救探测和应急通讯支持。”在应急救援设备展示区,广元市应急救援支队队员王莹指着一架无人机介绍道。这些科技感十足的救援装备包括通信指挥车、生命探测仪、破拆工具组等,激发了在场观众强烈的好奇心。

科技感十足的救援装备(央广网见习记者 唐诗敏 摄)

此外,活动现场还公布了2025年四川省防灾减灾成功避险的10个典型案例——

“山上的石头有点松动了!”这是乐山市犍为县芭沟镇工农村灾害监测员胡刚在日常巡查时发出的预警。凭借多年的经验和敏锐观察,他预判到山体垮塌风险,立即上报并劝离行人,护住了6名村民的平安。

在甘孜州丹巴县巴底镇崃依村,监测员何建华察觉到邛山沟有发生泥石流的前兆,随后及时上报。应急响应机制迅速启动,194户439人紧急转移、成功避险……

这些案例生动展示了四川省在防灾减灾工作中扎根基层的监测体系优势、快速响应的应急处置能力。

今年以来,在四川省防灾减灾救灾委员会办公室统筹部署下,全省各地各部门根据地区和行业特点,通过编制印发社区和家庭应急手册、网络公开课、新媒体直播、在线访谈、应急演练、线下活动、走村入户宣传、主持人接力科普、发送公益短信等多种形式,深入推动防灾减灾知识走进千家万户,持续提升群众防灾减灾水平和避险自救技能。

据悉,今年“减灾兴川文化月”期间,全省各地、各部门将持续开展为期一个月的防灾减灾活动,涵盖减灾兴川公益大讲堂、法规解读等知识普及类活动,志愿服务走基层、应急安全志愿服务培训演练等实践服务类活动,以及应急文化现代诗征文大赛、防震减灾科普视频展播等文化传播类活动,推动资源下沉、覆盖基层,让防灾减灾知识不断走进企业、农村、社区、学校、家庭。

官方微博

官方微博

官方微信

官方微信